在9月21日的新榜social大课现场,《新媒体革命》作者仇勇,从公众是否需要热点,热点如何被制造出来,网络热点真相以及娱乐至死四个问题出发,阐释了社交媒体环境下,谣言和真相具有同等的传播力,甚至更火的问题,他认为,所谓热点,也不过是媒体制造出来的高分贝噪音;热点背后体现的是一种层级网络语言霸权,受众在其中扮演着被引导、误导、操纵的角色。仇勇呼吁,在追、造热点的时代,我们的关注点应该多放在公共舆论空间的相关问题上。

▲活动现场嘉宾演讲视频

● ● ●

谣言比真相的传播力甚至更大

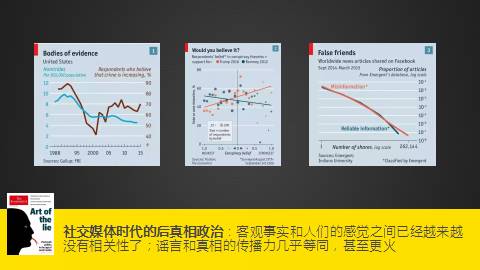

在社交媒体上的狂欢之后,我们生活在什么样的世界中?我们生活在虚拟的社会中,对这个世界的认知已经和真实世界越来越远。来看这三张图,这是《经济学人》杂志最新一篇封面报道,主题是谎言的艺术,副标题是后真相时代的政治。

第一张图表是1988年到2015年的犯罪率,棕色线是大家认为犯罪率升高和降低趋势,蓝色线表明真实犯罪率趋势,得出的结论是,到2015年犯罪率实际下降了,但是人们仍然认为这个社会是不安全的。

第二张图展现的是特朗普和罗姆尼,什么人会投票给这两个人呢。四年前大选的时候投给罗姆尼是蓝色点,红色点是今年在前期民调中投票给特朗普的人,这张图片表明越相信阴谋论的人越会把票投过特朗普。

第三张图是关于真相和谣言的传播文章,在互联网上的传播力量,红色是谣言,绿色是真相。得出的结论是客观事实和人们感觉之间其实感觉越来越没有相关性,以及在社交媒体上,真相和谣言的传播力量几乎等同,甚至谣言比真相传播力更广,这就是我们生活的社交媒体上的狂欢世界。

● ● ●

李普曼和杜威的交锋论战

第一,公众到底需不需要热点?1922年,有一个非常著名的论战,这场论战的重要性和影响力,到现在都没有被充分认识到。这张图左边是沃尔特·李普曼先生,非常著名的传播学家,右边是美国实用主义政治家约翰·杜威。1922年,李普曼写完了《公共舆论》之后,又写了《幻影公众》一书。

书中主要观点是其实不存在公众群体,书中写道“当今的读者和受众其实就像在剧场中,坐在最后一排的聋哑观众,他们本应该关心这个情节或者真相,但是事实上只有当这个戏剧达到高潮,或者产生矛盾冲突的时候,他们才去关注那个戏剧性,也没有心思关注这件事情到底是怎么发生的”。

所以,有这样一个判断和结论延伸出来的观点,他认为新闻和传播是新闻代理人的,任何一个受众都需要有一个人帮助他进行写作、编篡和传播,通过这个人去了解这个世界发生什么事情,所以才有了大众媒体,这是他的一个观点。他还认为公众在事件发生时,没有行动能力和参与能力,只是围观和旁观。这本书发表之后,在美国学界产生了批评。

杜威是强烈的反对者,他在《公众及其问题》一书中表达了他的观点,这本书基本上是对《幻影公众》的回答。他认为公众只不过是不存在明确身份的群体,或者把它和大众区分开,只有当事情发生后,事情间接和直接影响到的那群人构成了公众。基于这个理论,杜威认为公众可以被组织、被影响,而且他非常主张动员公众参与到舆论发声和讨论中去。

杜威是政治家,不是传播学者,他曾经尝试着办过一个叫《理想新闻》的报纸,他当时的设想是,希望所有公民能给这个报纸写稿。从事实角度来说,这场论战其实是李普曼赢了。

从那时候到现在90年的时间,大众媒体就是这么发展起来的,大众媒体存在的合理逻辑就是公众需要被筛选信息、传播信息和引导。今天在互联网发声时,某种程度上正回到约翰·杜威的逻辑上,所有的人都可以在社交媒体上发声参与讨论,这方面影响很深远。

● ● ●

热点,只不过是高分贝的噪音

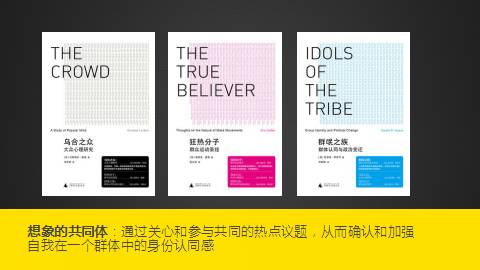

我们讨论到底存不存在公众,我再介绍给大家三本书,这三本书本身没有逻辑关系,是社会心理学的入门书籍。第一本书是法国思想家勒庞的《乌合之众》,第二本书是美国一个叫码头工人的哲学家,埃里克·霍弗写的《狂热分子》,第三本书是美国哈罗德·伊罗生写的《群氓之族》。

这三本书是关于社会心理学的,解释为什么我们会从众,为什么需要一个群体认同,以及为什么会出现类似希特勒纳粹、文革那样的事情,为什么一个普通公民会陷入狂热中。

回到今天的话题,到底什么是热点?所谓热点,只不过是狂欢者高分贝的噪音而已,全民都在议论这个事情,其实没有任何一个人跟这个事情相关,我们只不过围观、嘲笑,像看猴戏一样看王宝强,或者其他热点事件,看他出丑或光芒万丈。

我们最终回到这个问题上:到底什么是公众呢?本质来说,我们生活在想象共同体中,我们想象是一个群体、一个国家、一个民族的人,大众媒体起到的作用是通过专门塑造共同关心和能够参与的话题,让每个人都成为这个群体的一分子。

● ● ●

我们每个人都生活都在被直播中

如果说追热点是追别人家的热点,造热点是造自己家的热点,基于社会舆论、社会背景,热点是怎么被制造出来的?

媒体具有引导大众和教育公众的功能,在某种程度上又变成误导,极端一点就变成操纵,某种程度上这三个词是一致的。操纵,只不过是从传播信息,到底是善意,还是恶意来判断,我们用不同的中文汉字来区分,到底是引导、教育,还是误导和操纵。

这两个电影非常形象地说明其实我们每个人都生活都在被直播中,且不用登录映客或一直播,你每天发朋友圈,发微博就是在直播你的生活,被一个巨大的虚拟幻象,被具体效果所鼓励。

这两个电影也非常形象地说明观众是会无聊的,这两个电影幕后导演千方百计要让竞赛游戏变得更刺激。《饥饿游戏》第一部里,男女主角共同获得冠军后,马上改了游戏规则,只能一个人获得冠军,两个人必须厮杀,到第二部两个人相爱,剧情发生了新高潮。这部电影非常形象化地说明我们的社会,热点是怎么被导演操纵制造出来的。

我做了十几年传统媒体,看到这句话觉得蛮悲凉。这个人才叫网络推手,他是安德鲁·布莱巴特,参与了赫芬顿邮报和德拉吉报道的早期创办,这个人已经去世了。

当时在Youtube上发布了一个关于美国农业部主管的视频,结果这个视频影响太大,导致那个人就辞职了,他说“喂养媒体,就像训练一条狗,你不能一下子把整块排骨扔给它,妄想着它立即就会听你指挥,学会蹲下起立,你要把排骨分成一小块一小块,慢慢喂它,直到它乖乖学会起立蹲下为止。”这个方法很简单,媒体在大众传播中扮演着寻求热点、制造热点的角色,对于热点、线索非常饥渴,要不停地喂它线索。

● ● ●

媒体怪兽的五条腿和钓愚

书里面介绍了很多手法,他是美国网络炒作作家,他也会反思自己,他说“我们豢养的媒体怪兽有五条腿”:第一是赚取点击量,所有媒体、网站都需要点击量而上升;第二是病毒式传播,都希望自己的东西能够刷全网;第三就是搜索引擎优化,在搜索结果上,事件出现在第一页和首屏;第四是报道浏览量;最后是网络推手。

每一次所谓热点事件发生的时候,我认为就向全民征收智商税,如果你们都是微信小编,每当事件发生时不知道你们有没有交智商税。就像傅园慧火了之后,我在朋友圈发了一条,预计明天微信文章上至少有一百条微信会出现“洪荒之力”四个字。

整个追热点和造热点过程有点像“钓愚”。

第一个问题出现的原因是流量毒品。大家都知道所有媒体传播,包括平台、大号、草根等,我们都处在金字塔化传播层级当中,每一个层级,每一个媒体人都想成为制造独家新闻的阵地,这就是流量毒品;它是一个迷幻剂,越试越上瘾,所以每一个层级,每个人都在争取这件事情。

第二是制造新闻,不仅是制造假新闻。我们常见的生活事件,其实都是制造出来的假新闻,比如说新闻发布会、走红毯、首映礼、产品发布会等,商家要通过策划、制造这些事情,方便媒体报道这件事情,所以说智商是一个延续而屡试不爽的方式,而所有策划和传播都从制造新闻开始。

往后推地更极端一点就是伪独家,假装是独家消息。我们经常会看到社交媒体上报道,本小编从哪个公司内部资料中获悉什么消息,其实就是公关部塞给小编的消息,并不是自己获得的独家消息。

这是娱乐圈里明星经纪人为了宣传最擅长用的伎俩,明星热度降低了,塞给娱乐记者说明星没有打胎,马上上头条,过两天再辟谣。所有的事情都在制造新闻,作为受众,如果你知道这些真相后,是不是又在交智商税,我们在被愚弄和被操纵。

第三不加求证,有人把假消息制造出来,为什么会被不加核实地传播出去?这个疑问是《一个媒体推手的自白》中提出的,这是网络新闻生产方式决定的。科学家一直推动科学研究的方式是不停地复制实验过程,确保每一步都是真的,但是新闻生产和传播不是这样,新闻传播是复制结论而不是复制过程。

比如说今天我采访徐达内,他说新榜要上市,上新三板,融资五个亿,这个消息发出去后,假如说你也想做新闻,不可能再采访一次,你会基于刚才这篇报道来进行评论、延伸,进行添油加醋地生产,所以新闻生产的机理方式就是这样造成的。过去传统媒体有非常严格的新闻编校流程把关,这种新闻生产方式在传统新闻时代没有造成那么大的恶果,但是网络媒体,大家会不加求证地轻信任何信息。

第四是流血娱乐,我们看到的热点事件,就是互联网上数字流血娱乐,我们消费别人的离婚、痛苦各种丑闻。对于网站来说,发布一个假消息没有关系,因为我第二次发布消息更新就行了,而不是过去传统媒体需要道歉、删除,所以最终做了这些事情,企业通过这个到底得到什么好处呢?操纵媒体人得到什么好处?其实我的理解就是说明我这个产品、东西,获取一种正当性,是具有逻辑的某种合理性。

● ● ●

网络热点的真相是什么呢?

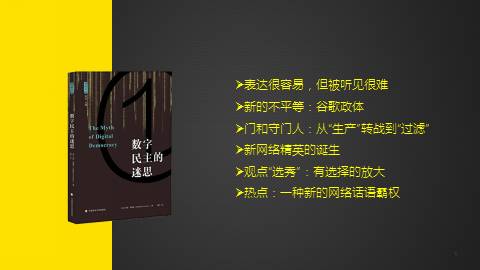

我再分享一下读《数字民主的迷思》这本书的心得。当互联网刚出现的时候,我们都非常迷信互联网是不是扩大了我们所谓参与民主政治发声的机会,这本书的结论是互联网并没有改变这些事情。参与热点分两部分,一个是发声和另一个是被听见。互联网形成了新的新闻金字塔,少数事情才能成为热点,不是说今天你发了什么东西,马上成为热点。

我们经常看到天涯帖子上很多类似拆迁的大新闻,但只有被大号转发之后,才能真正成为一个全民热点,所以整个信息传播过滤,实际上有非常强的等级、层级,所以我对网络热点的理解是新的一种网络语气霸权。

在这样一个造热点和追热点的趋势下,我们到底要过什么样的生活,大家都读过尼尔·波兹曼的《娱乐至死》,所有世界越来越戏剧化和娱乐化。严肃的东西已经被消减,我们做热点一定要朝这个趋势点去做吗?一定要不停去炫自己的底线吗?

我们必须要刷新每次底线,才能追到和造到热点吗?假如造热点事情,追热点事情值得提倡的话,我希望大家造这样的热点:2000年的时候,《财经》杂志胡舒立团队发表了《基金黑幕》,改变了整个中国证券业游戏规则,成为全民热点;接下来还有有孙志刚事件和雷洋事件。

如果大家造这样的热点,我举掌欢呼,我们要娱乐至死还是真正让热点讨论的话题变成扩大我们公共舆论讨论的空间。当我们的生活越来越多被微信和微博社交平台分割成碎片,跟别人的交集越来越少,我们越来越少人关注公众议题了。

当年PX项目在厦门投产的时候,全民上街散步,这个项目被抵制了,试问今天PX项目在其他城市要建的话,还会不会发生这样的事情?还有多少人真的关心我们所谓公共舆论空间的公共利益?

(文章内容根据9月21日新榜和微博联合主办的Social大课“引爆热点!与其追不如造”现场演讲整理而成,内容已经嘉宾确认)

点击“阅读原文”,仇勇新书《新媒体革命——在线时代的媒体、公关与传播》在线售卖中。

- The End -

- 多平台社媒聆听

- 多平台社媒聆听