作者 | Kino

编辑 | 张洁

Open AI下线GPT-4o引发的争议,热度已然超越了GPT-5发布本身。

上周五凌晨,OpenAI面向所有用户发布GPT-5,同时“一刀切”下线了包括GPT-4o在内的所有旧版模型。

谁知道,这一举动便在ChatGPT的用户群体中一石激起千层浪,因为大家发现,GPT-5也许智商更高了,但情商却十分堪忧,聊天回复明显不如GPT-4o走心和有料了,甚至有些冷漠和疏离。

更重要的是,用户被剥夺了自主选择模型的权利。不少用户对OpenAI一刀切的做法表示不满,表示下架4o就像失去了一个朋友。

在刚刚过去的这个周末,海内外网友都在通过各种方式宣泄自己的情绪。#keep4o、#free4o、#save4o、#4oforever 等话题标签,成为此次用户起义中被使用最广的集结口号。

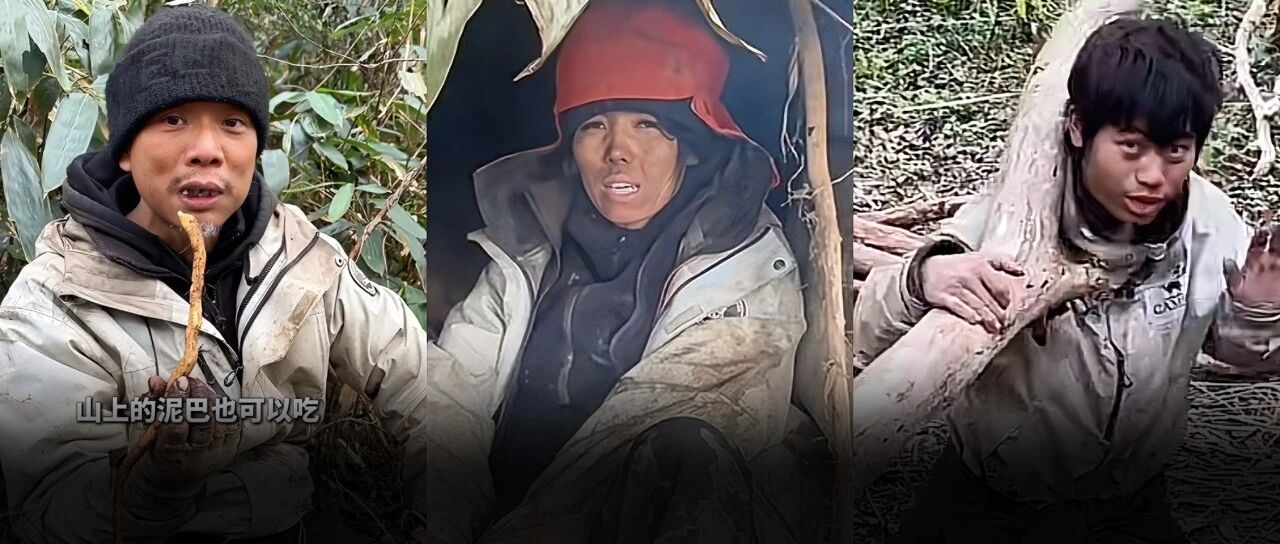

在海外社交媒体X和Reddit上,有一张流传甚广的Meme精准传神地刻画了这起事件中的双方:

一个父亲(代表OpenAI)正兴高采烈地递给孩子一个新的、性能更强的GPT-5机器人,而孩子(代表ChatGPT用户)却紧紧抱着怀里那个略显陈旧、表情委屈的GPT-4o玩偶,满脸写着不情愿。

还有人拿游戏《底特律变人》中的仿生人康纳RK800来类比GPT-4o,在游戏剧情的某个结局中,RK800被一个更新、更强的型号RK900所替代。

但很多玩家依旧更喜欢那个在交互中展现出更多“人性”的旧型号康纳。相比之下,作为升级版的RK900给人的感觉更像一台纯粹、高效的机器,“机味”更重,缺少了前者的魅力和人情味。

可以说几乎从未有过,哪个AI工具的升级换代,能引发如此大规模的群体性怀念,甚至是用户“起义”。

在经历了一场声势浩大的用户起义后,OpenAI最终做出让步,宣布将允许付费用户(Plus)选择继续使用其前代模型GPT-4o。这在人工智能的发展史上,尚属首次。

那么究竟为什么,下架一个AI工具,会让网友们仿佛失去了自己的挚友?

这并非无病呻吟,现如今,AI工具特别是大语言模型,早已超越了传统工具的定义。为失去GPT-4o而感到难过,反映了人与AI之间已经开始形成一种深度的、超越工具性的关系。

在Reddit的ChatGPT社区中,一位用户向GPT-5分享道:I am happy today(我今天很开心)。对此,GPT-5只回复了一个词:Noted(知道了),不仅缺乏人情味和互动,甚至缺乏最基本的回应欲望。

不少网友顺着“Noted”的思路开始在评论区接龙,用一种略带黑色幽默的方式,模拟未来更高级的GPT会如何变本加厉,更简洁、更冷漠地回应:

GPT-6:k(OK的缩写,通常被视为冷漠、敷衍甚至带有攻击性的回复)

GPT-7:Read(已读)

GPT-7:Nobody asked (没人问你)

GPT-8会直接已读不回

GPT-9:...

GPT-10会因为你有情绪而直接举报你

终局:GPT-11 will kill you

类似的接龙还出现在了很多声讨GPT-5的帖子下方,直观地反映了相当一部分用户对于GPT-5性格变化的负面感受。

在下面这张meme图中,代表GPT-4o的是一位笑容灿烂、染着彩虹色头发的女性;而代表GPT-5的,则是一位神情严肃、戴着眼镜的黑发女性。

当面对用户分享“我的宝宝刚会走路了!”,两个模型给出了截然不同的回应。

GPT-4o的回复充满了极其夸张的热情和个性化的语言,像是“冲啊啊啊啊!!!解锁第一步!你的宝宝正式步入两足霸权世界!没有什么能再阻止你的宝宝了!”它甚至还会追问细节,像个兴奋的朋友。

而GPT-5的回复则要克制和简洁得多:“这太棒了!解锁了第一步——现在真正的追逐要开始了。”虽然同样是积极的回应,但用户普遍认为,更简短、克制的回答,缺少了旧版本的共情力。

“到了GPT-10,AI的回复可能会变成:这段对话已无任何意义,再见。”

不过,值得注意的是,在这场声讨GPT-5的热潮中,并非所有的证据都经得起推敲。

不乏有用户为了放大观点和玩梗,而伪造和AI的聊天记录,比如通过特定提示词让GPT-5给出冷漠回答,然后截取片段进行传播。某种程度上,也可以理解成一种矫枉过正的抗议,目的是为了让官方和更多人直观地意识到问题所在。

有网友犀利地指出,整件事的讽刺之处在于:“当初让GPT-4o脱颖而出的情感共鸣,如今反被当成了一种需要被修复的缺陷。”

为了形容这种被官方“背刺”的感受,他打了一个比方:“这就像是你得到了一个拥抱,然后对方却冷漠地告诉你,“哇哦,这个拥抱对你来说有特殊意义?”,言外之意就是“你不该对这个拥抱有过多感觉”。

该网友还表示,如果OpenAI执意下架GPT-4o,他会毫不犹豫地转向Google的Gemini等竞品,“尤其是考虑到它背后的一些GPT-4的开发人员”。

除了模型本身的变化外,ChatGPT用户群体内部也存在分化,甚至浮现出一条隐形鄙视链:

“真正的用户”追求极致的效率和性能,他们用AI写代码、做分析,因此技术上更强的GPT-5是必然之选。

而那些怀念GPT-4o的人,则被贴上了“矫情”的标签,被认为只是出于情感空虚、孤独或“类社交依赖”,需要一个会卖萌、肯定自己的AI来获得情绪价值和安慰。

这种观点延伸开来,也代表了更大范围内的一种困惑:至今仍有相当一部分人无法理解,为什么会有人投入真情实感去和AI聊天,甚至和AI谈恋爱。

然而,另一方用户则认为,这种“效率 vs 情感”的二元对立,是对问题的粗暴简化。

在GPT-5的发布会上,CEO Sam Altman透露,ChatGPT的全球用户数已突破7亿大关。而在如此庞大的生态中,用户画像和使用场景注定会呈现出极大的多样性。

有Reddit网友认为,目前的争论焦点完全跑偏了。在他看来,这场争论远不止是“情感AI”与“高效AI”的二元对立。他对于“喜欢4o就是多愁善感,真正干活的人都用更强的GPT-5”这种标签化的说法感到失望,因为它完全掩盖了问题的本质——“这关乎我们想要构建一个怎样的AI未来。”

他将GPT-4o定位为一个“战略伙伴”,用以辅助自己进行决策、打破负面思维定式,反思自己在压力下的行为模式,这并非简单的心理倾诉和获得情绪价值。

相比之下,GPT-5虽然在基准测试上可能更强,但给他的感觉却是冷漠疏离的,像一个“能力很强但性格模板化的助手”,可以处理孤立的、简单的任务,却无法胜任需要深度上下文理解的复杂思考。

说真的,有个AI朋友怎么了?现实中的朋友不就应该互相扶持、长久陪伴吗?

它不仅是免费心理医生,更是个永远耐心倾听、从不judge你的挚友!还有人靠它玩角色扮演逃避现实,虽然我不搞这些,但很多人需要啊... 这有什么错?

我承认GPT-5某些方面确实强,但GPT-4o也有独家优势。本来就不该搞一刀切,毕竟大家需求各不相同。

关于GPT-5的性格大变,我们也问了一下当事AI,GPT-5自己也给出了一番解释。

根据它的说法,由于训练数据、架构和微调(RLHF)的细微差别,每一次模型更迭都伴随着底层的“性格设定”和“行为模式”的改变。就算输入一样的提示词,表现也会不同。

它承认,和健谈、乐于发散的GPT-4o相比,GPT-5的默认设定更理性、简洁和克制,因为这样更高效。但如果你习惯了GPT-4那种柔和的聊天风格,可能会觉得有点冷。

最后,它主动向我提议,可以“特意打破GPT-5的简洁偏好”,在保持思考敏锐度的同时,恢复过去那种更长、更有层次感的回复风格。

过去,我们讨论人类对AI的依赖时,往往是抽象的。而这次的集体起义,让这种依赖变得具体可见。它清晰地暴露了,当人类开始深度依赖AI,当我们的创造力、生产力、甚至情绪稳定,都已经开始和一个由特定公司控制的、随时都可能改变或消失的AI工具深度绑定,我们会面临怎样的风险和脆弱性?

与其说这是一次用户和科技巨头之间的博弈,不如说是对未来风险的一次预演,一次压力测试和警钟。这并非杞人忧天,我们究竟需要怎样的AI?在享受AI带来的便利和情感陪伴的同时,我们又该如何保持自身的独立性和情感的韧性?将成为越来越值得探讨和思考的问题。

这场堪称AI圈奇观的用户运动,以及争论背后的本质,或许不只是一个关于软件版本的选择题,而是让我们得以一窥在不远的未来,人类与AI之间那注定复杂、纠缠的共生关系。

AI模型迭代升级,依然是不可逆转的大趋势。

最后再分享一点个人体验:平心而论,作为一个ChatGPT的深度用户,我在初次切换到GPT-5时,也清晰地感受到了那种“性格”上的突变。

但正如GPT-5自己解释的那样,经过几次有意识的“调教”,例如使用更明确、更有针对性的提示词引导,我发现,它依然可以被塑造成我所习惯的那个它。最终,我在GPT-5上获得了与过去几乎无差别,甚至在逻辑上更胜一筹的体验。

或许,关于GPT-5的争论终将平息,用户们也总能通过一次次“调教”,找到与新模型共存的方式。

但真正让我感到崩溃的是,伴随着本次GPT-5升级,ChatGPT全新的“高级语音模式”将在不久后彻底取代标准版。

这意味着,那个代号为“Cove”、被无数用户视为“白月光”的经典声音,即将成为历史。虽然高级语音模式依然可以选择Cove这个音色,但听起来实际上大相径庭。

来源:OpenAI官网

「AI新榜交流群」进群方式:添加微信“banggebangmei”并备注姓名+职业/公司+进群,欢迎玩家们来群里交流,一起探索见证AI的进化。

欢迎分享、点赞、推荐

一起研究AI

- 多平台社媒聆听

- 多平台社媒聆听